#生物基礎

12/27(土)大人の科学談義 第十九夜〜免疫警察24時!雑菌・ウイルス一斉捜査中〜開催します!

体の中では、今日も“免疫警察”が大活躍! 侵入者(雑菌・ウイルス)を見つけ次第、即・包囲、即・検挙! 時として特殊部隊・SWATも出動⋯体の中は大騒ぎ?! そんなドラマチックな「免疫のしくみ」を、大人の視点で楽しむ夜です […]

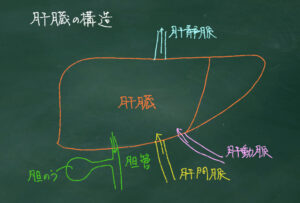

【世界が広がる大人のサイエンス】#5 肝臓は人体の“化学工場”【生物学】

この記事を書いているのは2025年12月。忘年会・クリスマスパーティーなど、いよいよ宴会シーズンが始まります。 楽しいひとときですが、つい食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると、一番負担を受けるのが「肝臓」 です。 今日は、体の […]

【世界が広がる大人のサイエンス】#4 血液型は免疫反応で決まる?!【生物学】

これまでのブログでは、体の中で病原体と戦う「免疫」のしくみについて紹介してきました。実は、この免疫反応は 血液型の判定 にも応用されていることをご存じでしょうか? 今回は、免疫の知識をもとに、ABO式血液型がどのように決 […]

【世界が広がる大人のサイエンス】#3 免疫は暴走する?! ―アレルギーと自己免疫疾患―【生物学】

前回まで2回にわたって、私たちの体を守る「免疫」のしくみを紹介してきました。 本来、免疫はとても優秀な“防衛システム”として働いてくれます。 ところが、時には 免疫が“働きすぎる”ことで、かえって体に不都合が起きる こと […]

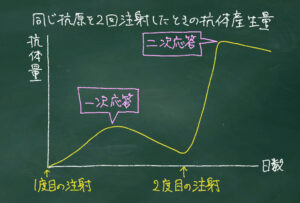

【世界が広がる大人のサイエンス】#2 予防接種・ワクチンにはどんな効果があるの?【生物学】

前回に引き続き、今回も免疫の話をつらつらと。最近はインフルエンザが全国的に猛威をふるい、学校でも出席停止が増えています。読者の皆さんの中にも、予防接種を受けられた方がいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで今回は「予防 […]

【世界が広がる大人のサイエンス】#1 免疫のしくみの基礎・基本【生物学】

ここ最近、全国的にインフルエンザウイルスが流行し、学校でも欠席・出席停止が増えています。 インフルエンザにかかると、出校停止はおよそ1週間。 「なんで1週間も休まないといけないの?」と思った方もいるでしょう。 実は、イン […]

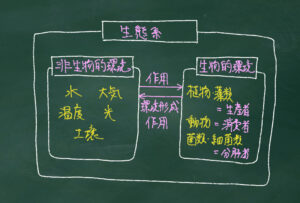

【生物基礎】植生と生態系の導入【授業実践備忘録】

私の勤務校の生物基礎の授業では3学期に植生と生態系について学ぶことになっています。 ただ、生物基礎ではこれまで細胞・遺伝子・人体をテーマに授業をしてきましたが、いきなり植生やバイオームという用語が出たり、植物を中心に生態 […]

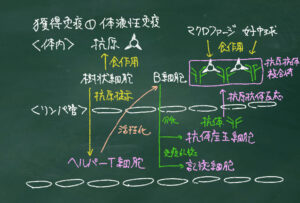

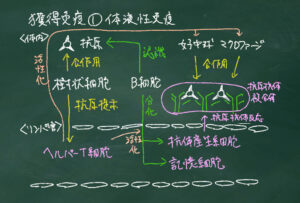

【生物基礎】生体防御【授業実践備忘録】

久々の授業実践備忘録の投稿になります。 今回は生体防御と免疫がテーマ。 生体防御とは体に有害な病原体から身を守る作用のことです。 体の中に有害なものが入ってこないようにするために、ヒトの体は2段階のバリアが張り巡らされて […]

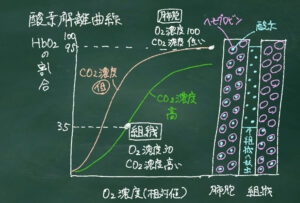

【生物基礎】血液循環〜酸素解離曲線を使って酸素の運搬量を考える〜【授業実践備忘録】

最近の授業実践備忘録は化学基礎のばかり扱っていましたが、久々に生物基礎の授業実践についても綴りたいと思います。 今回は血液循環について。 血液循環において重要なのは、赤血球に含まれるヘモグロビンが酸素をどのように運搬する […]

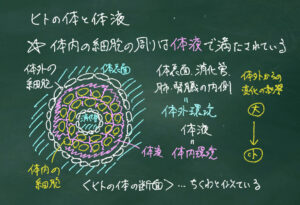

【生物基礎】恒常性と体液〜ヒトの体はちくわと一緒?!〜【授業実践備忘録】

久々の授業実践備忘録の投稿です。 私の勤務校では夏休み明けから、生物基礎の授業でヒトの体内環境を扱っています。 今回は、体内環境・恒常性・体液の捉え方をテーマに、授業実践についてまとめます。 対象 高校1年生 クラスによ […]